Спор вокруг Южных Курил продолжает омрачать российско-японские отношения. Хотя эти четыре острова находятся под юрисдикцией России, Япония считает их своими. Новый стратегический подход к этой проблеме позволит установить окончательную границу между двумя тихоокеанскими соседями, поможет Токио и Москве укрепить свое положение в быстро меняющемся Азиатско-Тихоокеанском регионе. Разрешение спора отвечает интересам обеих стран: Россия получит ценного партнера, способного помочь ей улучшить ситуацию в слаборазвитой восточной части страны, а Япония обретет нового союзника, что усилит ее безопасность в Азии.

Основные уроки

- Вопрос о Южных Курилах не решится сам собой, и надеяться, что со временем он постепенно утратит актуальность, тоже не приходится.

- Урегулирование спора вокруг островов требует решения вопросов экономического, политического и стратегического характера. В то же время для качественного улучшения отношений между Россией и Японией в перечисленных сферах необходимо решить проблему островов.

- Единственно возможный вариант — это компромисс между официальной позицией Токио (передача Японии всех четырех островов) и предложением Москвы, сделанным в 1956 г. (возвращение двух островов, составляющих 7% территории архипелага).

- Лидеры обеих стран нуждаются в достаточной поддержке в обществе, чтобы пойти на необходимый компромисс. России придется отдать больше, чем многие ее граждане считают приемлемым, а Японии — получить меньше, чем ей причитается, по мнению большинства ее жителей.

Компромиссное решение

России следует передать Японии Шикотан и Хабомаи. Эти острова составляют лишь 7% территории, на которую претендует Япония, и к тому же Москва уже согласилась их вернуть в соответствии с совместной Декларацией 1956 г.

Япония должна поддерживать экономическую деятельность на островах и в России. Прямые государственные инвестиции и создание соответствующих стимулов для японского частного сектора будут способствовать экономическому росту на островах, а также на российском Дальнем Востоке и в Сибири.

Японии и России необходимо создать совместную экономическую зону. Такая зона, куда войдут все четыре острова, которая будет управляться совместной российско-японской администрацией и иметь особый экономический и правовой режим, поможет развитию Южных Курил.

Россия и Япония должны выработать политическое соглашение. Вся зона Южных Курил должна быть демилитаризована, и на первом этапе суверенитет России над оставшимися двумя островами — Итурупом и Кунаширом — следует сохранить. В конечном счете все четыре острова должны стать частью Японии. Через 50 лет Итуруп и Кунашир перейдут под ее юрисдикцию и суверенитет. Режим совместной экономической зоны будет действовать еще 50 лет, а постоянно проживающие на Южных Курилах россияне будут иметь право остаться на островах.

Введение

Спор из-за южных Курильских островов (японцы называют их Северными территориями) уже почти семьдесят лет омрачает отношения между двумя странами. Однако мир вокруг этой зоны конфликта резко изменился. Вторая мировая война и «холодная война», советский коммунистический режим, да и сам СССР уже стали достоянием истории. Япония пережила период динамичного развития, превратившись в демократическое государство и одну из ведущих экономических держав мира, стала одним из ближайших союзников Соединенных Штатов, но сейчас уступает позиции первой державы Азии, которую она долгое время занимала, капиталистическому (пусть номинально он все еще считается коммунистическим) Китаю. В посткоммунистической России также заложен фундамент капиталистического строя; при этом после распада СССР страна сумела сохранить целостность и стратегическую независимость в качестве «великой державы». Тридцатилетняя конфронтация между Москвой и Пекином уступила место стратегическому партнерству, подкрепленному значительными экономическими связями. Тем не менее и Китай стал явно сильнее России: соотношение сил между ними, существовавшее последние двести лет, диаметрально изменилось. США, реагируя на вызов со стороны Китая и стремясь не допустить превращения Пекина в регионального гегемона, несмотря на практически неразрывную связь с КНР в сфере экономики, поворачиваются лицом к Азиатско-Тихоокеанскому региону, сменившему атлантическое пространство в качестве самого крупного и динамичного рынка на планете. Быстро меняющееся сочетание экономических факторов, великодержавной политики и различий в мировоззрении игроков оборачивается перекройкой системы международных отношений в Азии и на севере Тихоокеанского региона.

Быстро меняющееся сочетание экономических факторов, великодержавной политики и различий в мировоззрении игроков оборачивается перекройкой системы международных отношений в Азии и на севере Тихоокеанского региона.

Тем более удивительно, что Япония и Россия, соперничавшие друг с другом в Северо-Восточной Азии в первой половине ХХ столетия, а во второй его половине бросавшие вызов США в экономическом (Япония) или военном, идеологическом и политическом плане (СССР), в начале XXI в. оказались во многом на обочине мировых процессов. Несмотря на гигантские различия в размерах территории, уровне экономического и общественного развития и объективное противопоставление континентального и островного государств, положение этих двух стран имеет и очевидное сходство. Численность населения Японии и России почти одинакова, рождаемость в них, и без того низкая, продолжает сокращаться, их политическая и социально-экономическая система переживает кризис (обусловленный разными причинами, но в обоих случаях затяжной), наконец, обоим государствам явно необходимо вернуть себе былую энергию. Эти страны, пусть и по разным причинам, испытывают чувство незащищенности и страх оказаться в роли проигравших в глобальной и региональной конкуренции. В то же время из-за существующих между ними отношений они по определению упускают ценные возможности улучшить свое положение. Спор вокруг южных Курил1 нельзя считать первопричиной существующего прискорбного положения дел, но он во многом является его символом. Разрешение этого спора помогло бы высвободить ресурсы, которые два государства могут предоставить друг другу.

В данном докладе излагается стратегический подход, который, если Москва и Токио возьмут его на вооружение, позволит не только урегулировать вопрос о границе между двумя странами, но и, что гораздо важнее, усилить позиции Японии и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет коренной перестройки отношений между ними. Россия не просто получит доступ к потенциально крупнейшему внешнему источнику ресурсов в регионе для развития своих восточных областей — Сибири и Тихоокеанского побережья. Их недостаточное развитие — самая серьезная из геополитических проблем России в настоящем и обозримом будущем. Представление о Японии как о «восточном аналоге» Германии для России должно показаться убедительным тем, кто вырабатывает стратегический курс Москвы. Что же касается Японии, то она дополнит свой жизненно важный альянс с США связями с единственной страной в Восточноазиатском регионе, не имеющей исторических претензий к Токио и готовой к тесному и всеобъемлющему сотрудничеству с ним. В конце концов западногерманская «восточная политика» была не только выгодна России, но и проложила путь к воссоединению Германии и обеспечила ее положение в Европе.

Спор вокруг южных Курил нельзя считать первопричиной существующего прискорбного положения дел, но он во многом является его символом.

Мы начнем с краткого экскурса в историю взаимоотношений двух стран, затем проанализируем причины провала прошлых попыток решить проблему, обрисуем стратегические подходы, которые, на наш взгляд, необходимы, чтобы эти отношения продвинулись вперед, и способны создать основу для урегулирования территориального спора, и, наконец, изложим наше мнение о том, каким могло бы быть такое урегулирование. В завершение рассмотрим общий региональный контекст российско-японских отношений, делая особый акцент на последствиях радикального улучшения отношений между Токио и Москвой для их партнеров и соседей — в первую очередь Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики.

История вопроса

Хотя основные контуры спора вокруг южных Курильских островов хорошо известны, небесполезно кратко рассмотреть его в общем контексте российско-японских отношений.

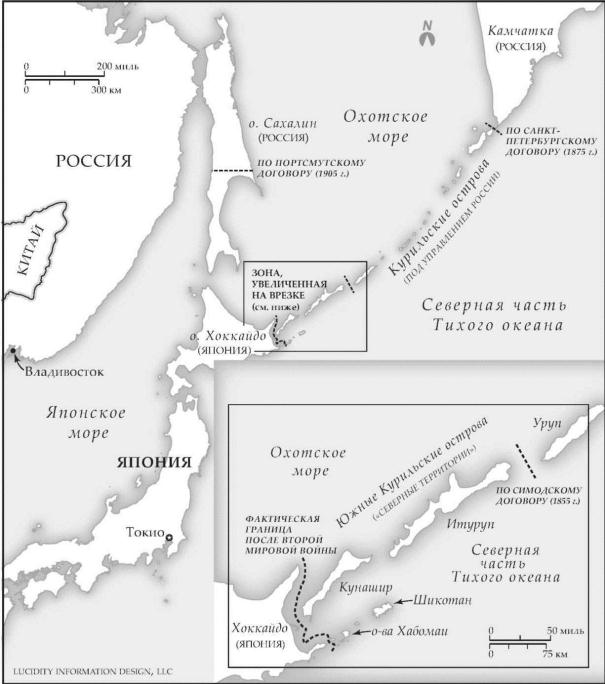

Официальные связи между двумя странами были установлены в 1855 г. с заключением Симодского договора. Это соглашение, подписанное всего через два года после того, как Япония «открылась» для Соединенных Штатов, обеспечивало доступ российских купцов в японские порты. Российская империя в те годы после унизительного поражения в Крымской войне «разворачивалась на восток». Она активно консолидировала свои владения в Восточной Сибири и на побережье Тихого океана, устанавливая контроль над реками Амур и Уссури. В конечном счете она готова была отказаться от Аляски (это случилось в 1867 г.) и отдаленных форпостов вроде Форта Росс в Калифорнии, чтобы сосредоточить внимание на Северо-Восточной Азии.

Симодский договор устанавливал и границу между двумя странами. Во второй статье трактата говорилось: «Отныне границы между Россией и Японией будут проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу составляют владение России»2.

Японцы придают этому соглашению огромное значение, и дата его подписания — 7 февраля — с 1981 г. отмечается как «День северных территорий». В то же время в Симодском договоре не был зафиксирован в окончательном виде статус Сахалина, который в Японии называли Карафуто. Соглашение предусматривало совместное управление островом, но отсутствие официального разграничения его территории приводило к многочисленным конфликтам между российскими и японскими моряками и торговцами. Согласно заключенному в 1875 г. Петербургскому договору Япония отказалась в пользу России от своей части Сахалина, а та в ответ передала Курильские острова Японии. Так был окончательно урегулирован вопрос о границе между двумя странами.

Однако результаты мирных отношений и разрешения споров дипломатическим путем этим и ограничились. Россия приступила к строительству Транссибирской магистрали и начала экспансию в Манчжурии, а Япония стремилась прибрать к рукам Корею. В обеих странах восторжествовала жесткая имперская линия, что привело к войне между ними, завершившейся победой Японии. В соответствии с Портсмутским мирным договором, заключенным в 1905 г., Россия уступила Японии не только право на аренду Порт-Артура, но и суверенитет над южной частью Сахалина.

В течение следующих тридцати лет Япония взяла под контроль значительную часть Восточной Азии, а вместо Российской империи на политической карте появился СССР. Япония укрепила контроль над Манчжурией, а Советский Союз превратил Монголию в фактически марионеточное государство. Напряженность между двумя странами переросла в конфликт, обернувшийся серией пограничных столкновений, кульминацией которых стало поражение Японии на Халхин-Голе в 1939 г. Двумя годами позже был подписан советско-японский договор о нейтралитете.

После окончания Второй мировой войны в Европе СССР денонсировал этот пакт и, выполняя обязательства перед западными союзниками по Ялтинским соглашениям, 9 августа 1945 г. начал наступление против японских войск в Манчжурии и на Сахалине. К 14 августа Япония признала свое поражение и на следующий день объявила об окончании войны на Тихом океане. Однако на Евразийском континенте боевые действия продолжались до 20 августа 1945 г. 18 августа советские войска высадились на Курилах, и к началу сентября захватили всю цепочку островов от Камчатки до Хоккайдо. 2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции.

В первые послевоенные годы контекстом для советско-японских отношений стали оккупация Японии американскими войсками, победа коммунистов в гражданской войне в Китае, война в Корее и, конечно, «холодная война». В этой обстановке СССР, не сумев добиться признания своими недавними союзниками коммунистических правительств в материковом Китае и Северной Корее, в 1951 г. отказался подписать Сан-Францисский мирный договор с Японией. Этот шаг имел важные последствия. Согласно мирному договору Япония отказывалась от Южного Сахалина и Курильских островов, но в чью именно пользу, в нем не оговаривалось. Не было в тексте соглашения и какого-либо определения понятия «Курильский архипелаг» или списка входящих в него островов.

В то время Москва воспринимала Японию как гигантскую военную базу США, а значит, как противника в «холодной войне». Однако в период первой — недолговечной — разрядки в ходе этого конфликта (он наступил в середине 1950-х годов) Советский Союз приступил к частичной нормализации отношений с прежними врагами. После того как в 1955 г. советская сторона сделала одностороннее заявление об окончании состояния войны с Германией, СССР и Япония в 1956 г. подписали в Москве совместную декларацию, официально завершившую состояние войны между ними. В соответствии с этой декларацией, которая представляла собой юридически обязывающий документ, ратифицированный Верховным Советом и японским парламентом, Москва соглашалась после подписания мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан.

Отсутствие мирного договора между СССР и Германией стало результатом политического раздела последней; в том же, что касается Японии, причиной был территориальный спор. В 1956 г. Советский Союз был готов передать Японии несколько крохотных островков, расположенных рядом с Хоккайдо, но притязания Токио на два других, более крупных острова — Кунашир и Итуруп — удовлетворены не были. Совместная декларация обеспечила лишь недолгую паузу в конфронтации периода «холодной войны». Отношения между США и Японией в военно-политической сфере укрепились с подписанием в 1960 г. Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Он был заключен вопреки протестам Москвы, предпочитавшей, чтобы Япония была нейтральным и демилитаризованным государством. В ответ на американо-японское соглашение советское правительство отозвало свою подпись под Московской декларацией 1956 г. — до тех пор, пока на территории этой страны будут оставаться американские военные базы.

До окончания «холодной войны» положение дел с южными Курилами оставалось неизменным. СССР не признавал даже самого наличия территориального спора с Японией и рассматривал всю цепочку островов между Охотским морем и Тихим океаном как неотъемлемую часть своей территории. Это, впрочем, не помешало СССР и Японии в 1970—1980-х годах существенно расширить двусторонние экономические связи. Однако завершение глобальной конфронтации, крушение коммунистического строя в России и распад СССР привели к тому, что вопрос снова оказался в повестке дня, и к ряду попыток решить его различными способами. На сегодняшний день эти попытки не увенчались успехом. В следующем разделе мы проанализируем причины неудачи и уроки, которые можно извлечь из этого опыта.

Попытки решения проблемы и усвоенные уроки

Хотя предлагавшиеся с начала 1990-х годов решения для урегулирования территориального вопроса между Японией и Россией и не привели к успеху, они дают массу полезного материала для каждого, кто желает построить лучшее будущее для обеих стран.

Настояния японской стороны на возвращении всех «северных территорий», т. е. Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи, явно не подходят в качестве «стартовой точки». Шанс на подобное решение вопроса, возможно, существовал в самом конце пребывания у власти Михаила Горбачева, но в Токио к «перестройке» относились с бóльшим скепсисом, чем в других западных столицах, да и приглашение президенту СССР посетить Японию поступило слишком поздно — в апреле 1991 г.

Качественное улучшение отношений между двумя странами в экономических, политических и стратегических вопросах требуют решения проблемы островов.

Сегодня апелляции японцев к исторической справедливости не находят отклика у большинства россиян, считающих, что принадлежность островов СССР (а теперь и России) — это цена, которую Токио должен был заплатить за свою роль во Второй мировой войне. Отказ от всех островов в России сочли бы абсолютно необоснованным и даже актом государственной измены. Ну и, конечно, россияне понимают, что Токио не в состоянии навязать Москве подобное решение.

Российский эквивалент притязаний Токио на возврат всех четырех островов можно назвать «нулевым решением» — т. е. сохранением статус-кво. Однако, как бы твердо Москва ни отвергала само наличие территориального спора с Японией, проблема от этого никуда не денется. С окончания войны прошло почти семьдесят лет, и из японцев, некогда живших на островах, в живых не осталось почти никого, но Япония по-прежнему поднимает этот вопрос. И еще несколько десятков лет вряд ли что-нибудь здесь изменят.

Понимая это, Кремль неоднократно — в 1993, 2001 и 2006 гг. — предлагал Токио урегулировать спор на основе Московской декларации 1956 г. Результатом этого стало бы заключение мирного договора, в соответствии с которым Япония получила бы Шикотан и острова Хабомаи (по сути несколько скал в океане). Однако их общая площадь составляет лишь 7% территории, на которую претендуют японцы. Неудивительно, что в Токио эти предложения никто принять не пожелал.

Другие идеи, озвучивавшиеся на неофициальном уровне за прошедшие годы, были связаны с изменением доли передаваемых территорий, но не сути самого решения. В частности, один план предусматривал возвращение Японии трех из четырех южных Курильских островов (Хабомаи, Шикотана и Кунашира), что означало бы раздел их общей территории по принципу 37% на 63% в пользу России. Говорилось и о варианте «50 на 50», возможно, по образцу урегулирования российско-китайского пограничного спора в 2004 г., т. е. передачи японцам трех южных островов и части Итурупа (самого большого по размерам).

В свое время Евгений Примаков, занимая пост главы правительства России, предлагал создать совместную с Японией экономическую зону, включающую Южные Курилы, а вопрос о суверенитете над ними отложить3.

У всех этих предложений, за исключением последнего, была одна общая черта, возможно, ставшая для них роковой: решение вопроса рассматривалось через призму Второй мировой войны и «холодной войны», а не на основе представлений о будущем. Взгляд с точки зрения прошлого никогда не позволит решить курильскую проблему, поскольку все участники будут стремиться отомстить за прошлые обиды, и, таким образом, настоящее станет заложником «справедливости» в широком понимании этого слова. В рамках современного демократического политического процесса государственные лидеры помимо морально-философских соображений обязаны в определенной степени учитывать настроения электората, поскольку им необходимо обеспечить ратификацию международных соглашений парламентом4.

Проблема передачи территорий способна вызвать разгул страстей, но когда она имеет относительно «периферийный» характер (а именно таковым для обеих стран, несомненно, является вопрос о южных Курилах), ее могут «присвоить» немногочисленные, но решительно настроенные заинтересованные группы5. В том, что касается южных Курил, местным российским активистам и японскому Объединению жителей островов Чишима6 и Хабомаи удается не допустить урегулирования вопроса — первые требуют от российского правительства, чтобы оно не меняло статус-кво, а последние не позволяют Токио согласиться на любой вариант, кроме уступки всех островов.

Таким образом, из имеющегося опыта можно извлечь следующие уроки:

- вопрос о южных Курилах не решится сам собой, и надеяться, что со временем он утратит актуальность, тоже не приходится;

- решения, ориентированные на прошлое, не работают: необходима концепция, устремленная в будущее, совершенно новый подход;

- проблему островов невозможно решить в отрыве от экономических, политических и стратегических вопросов; при этом качественное улучшение отношений между двумя странами в этих областях требует ее урегулирования;

- единственно возможный вариант — это компромисс между официальной позицией Токио (передача Японии всех четырех островов) и предложением Москвы, зафиксированным в Декларации 1956 г. (возвращение Хабомаи и Шикотана);

- чтобы эффективно справиться с проблемой, политическим лидерам обеих стран необходима достаточная поддержка в обществе, чтобы пойти на компромисс, требующий от России отдать больше, чем многие считают приемлемым, а от Японии — получить меньше, чем ей причитается по мнению большинства ее жителей; им следует проявить себя подлинными государственными деятелями, убедив оба народа, что они получат щедрое возмещение за предполагаемые «потери».

Мы твердо убеждены, что южнокурильская проблема может быть решена только в контексте совершенно новых стратегических подходов, в рамках которых каждая из сторон рассматривает другую как ценный ресурс для собственных нужд. В следующем разделе излагаются некоторые ключевые элементы таких подходов.

Новые стратегические подходы

Нынешние планы российского правительства по экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока предусматривают увеличение финансирования и усиление контроля со стороны Центра. В том же русле лежат и идеи относительно создания регионального фонда развития, затем госкорпорации, а теперь и специализированного министерства по делам этого региона — все это выглядит не слишком многообещающе. По нашему мнению, для развития своих восточных территорий России следует сполна использовать экономический потенциал соседнего региона. В этом смысле преобразование отношений с Японией по образцу недавнего позитивного сдвига в отношениях с Китаем позволило бы диаметральным образом изменить ситуацию. В частности, Япония могла бы помочь преодолеть зависимость российской экономики от сырьевых ресурсов, создать ей новую основу в виде информационных и космических технологий, а также образования.

В двух словах: России нужны партнеры, способные содействовать в реализации экономического потенциала богатых сырьем, но недостаточно развитых регионов, в повышении уровня жизни населения. С этой точки зрения Япония представляет собой важный внешний ресурс для развития России, особенно Сибири и Дальнего Востока. Из всех соседей России в Азии Япония обладает наиболее передовой экономикой: она может стать источником инвестиций в основные фонды и новых технологий. В то же время она является крупным рынком сбыта для традиционных экспортных товаров России — нефти, газа, угля, леса, металлов — и ценным партнером в осуществлении ряда инфраструктурных проектов. В политическом плане полная нормализация отношений с Японией способна укрепить позиции России в Азии, и не в последнюю очередь в отношении Китая. Полная демилитаризация отношений со страной, с которой Россия дважды воевала в прошлом столетии, обернется зримым усилением ее безопасности в Тихоокеанском регионе и расширением сообщества безопасности, которое Москва уже создала с рядом государств Европы и Азии.

На деле Москве следует строить с Японией отношения таких же масштаба и характера, как это удалось создать с Германией. Несмотря на две страшные войны в прошлом столетии Германия сегодня — ближайший партнер и, возможно, лучший друг России среди крупных государств Запада. Обретение такого же партнера на Востоке принесет ей очевидную выгоду во всех соответствующих областях: в сфере торговли (в 2011 г. товарооборот России с Японией составил 30 млрд долл., что намного меньше, чем с Китаем — 83 млрд — и Германией — 72 млрд), инвестиций, науки и техники, образования, здравоохранения, транспорта, контактов между людьми. Конечно, в жизни не существует абсолютно одинаковых ситуаций или стран, но наличие «второй Германии» на Тихом океане значительно укрепит положение России на мировой арене.

Аналогичным образом Россия нужна Японии для создания более благоприятного соотношения сил на Азиатском континенте. Из всех соседей Японии в этом регионе Россия обладает наибольшим объемом природных ресурсов, стратегической глубиной, самым развитым — пусть и несколько архаичным — глобальным мировоззрением и наиболее мощным военным арсеналом. Россия — пожалуй, единственная страна в Азии, не опасающаяся Китая, и, несмотря на изменение соотношения сил с этой страной, она способна строить отношения с Пекином на равных. Кроме того, как это ни парадоксально, россияне в целом настроены к японцам гораздо дружелюбнее, чем те — к ним. Они искренне уважают Японию за ее достижения и испытывают восхищение, даже своего рода страсть, по отношению к ее традиционной культуре.

Когда северный сосед и стратегический партнер Китая «потеплеет» к Японии, у ее народа будут все основания чувствовать себя в большей безопасности.

На наш взгляд, долгосрочным интересам Японии отвечает подкрепление ее важнейших связей с Соединенными Штатами на Тихом океане (Германия, как известно, также остается верным союзником США в Атлантическом регионе) улучшением отношений со страной, протянувшейся вдоль всей Евразии и расположенной почти вплотную к ней — как и к Германии. Крайне полезным для нее станет доступ к российским ресурсам и, что еще важнее, к российскому рынку — по мере его дальнейшего развития, которое по определению будет продолжаться, но главным преимуществом следует считать упрочение позиций Японии в Азии. Когда северный сосед и стратегический партнер Китая «потеплеет» к Японии, у ее народа будут все основания чувствовать себя в большей безопасности7.

На деле подобная логика имеет прецедент. Не стоит забывать, что основа для нынешнего российско-германского партнерства была заложена в 1970-х годах в рамках «восточной политики» канцлера ФРГ Вилли Брандта и серии договоров, которые он заключил с СССР, Польшей, ГДР и Чехословакией (а также четырехстороннего соглашения по Берлину, которое Брандт поддержал), где были признаны послевоенные политические и территориальные изменения. ФРГ отказалась от территориальных притязаний на ряд районов бывшего Рейха (в том числе на Кёнигсберг — город, где короновались прусские монархи) в обмен на новые экономические возможности, разрядку напряженности в регионе и расширение пространства для дипломатического маневра. Несмотря на мощное противодействие так называемых людей вчерашнего дня (ewiggestrigen), Брандт начал диалог с Москвой.

В свою очередь, СССР и его тогдашние союзники по Варшавскому договору нуждались в материальных выгодах от прямого, масштабного и беспрепятственного взаимодействия с Западной Германией. Кроме того, Москва укрепила свои позиции в Европе и в отношениях с Соединенными Штатами. Впрочем, и американцы не пострадали от того, что один из главных союзников Вашингтона наладил отношения с основным его противником, даже в условиях «холодной войны»: плюсом здесь стала стабильность и бóльшая предсказуемость ситуации на центральном фронте этого конфликта. Подобный подход еще больше оправдал себя двадцать лет спустя, когда Москва поддержала объединение Германии, и воссоединенная страна, остающаяся членом НАТО, стала главным партнером новой России на Западе. По нашему мнению, завтрашние отношения между Россией и Японией могут стать такими же, как сегодняшние российско-германские8.

Необходимо отметить, что пока ФРГ и СССР не урегулировали проблемы, доставшиеся в наследство от Второй мировой войны, они не могли придать своим взаимоотношениям удовлетворительный характер. Аналогичным образом, пока вопрос о южных Курилах остается нерешенным, Москва не сможет преобразовать свои отношения с Токио в нечто напоминающее ее нынешнее партнерство с Германией, а это затрудняет превращение России в евротихоокеанскую державу. Подобно тому как недавно начавшийся и продолжающийся до сих пор процесс исторического примирения с Польшей рассматривается в качестве абсолютно необходимого условия не только для того, чтобы разблокировать отношения между Москвой и ЕС, но и для того, чтобы связать Россию и Запад в рамках единого сообщества безопасности, поворот на 180 градусов в отношениях с Японией усилит ее позиции в северной части Тихоокеанского региона.

Обновленный вариант «восточной политики» в нынешней обстановке в Азиатско-Тихоокеанском регионе не означает отказа от наследия 1945 г. в Европе или предательства по отношению к жертвам, понесенным российским народом в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Ситуация с южными Курилами скорее напоминает случаи прежних стратегических форпостов — военно-морских баз в Порт- Артуре и Порккала-Удд в Финском заливе, возвращенными Китаю и Финляндии соответственно в 1953 и 1956 гг. Эту аналогию можно продолжить, вспомнив такие недавние события, как решение президента Путина отказаться от советских военных объектов на Кубе и во Вьетнаме в 2000 г. Поскольку за соглашением с Китаем в 2004 г. и урегулированием с Норвегией в 2010 г.9 , предусматривавшими передачу Россией некоторых территорий, находившихся под ее управлением, и отход от долговременной правовой позиции на сей счет, никаких новых притязаний на российские земли не последовало, можно с уверенностью сказать, что и решение южнокурильской проблемы не повлечет за собой подобных требований. Твердая фиксация границ по всему периметру страны представляет собой один из важных и давних элементов политики Российской Федерации, и нельзя допускать, чтобы дальневосточный архипелаг оставался на этом фоне «черной дырой».

Проявив творческий подход для достижения компромисса с Москвой, Токио продемонстрирует дальновидность и гибкость, что существенно повысит его репутацию на международной арене.

Аналогичным образом отход Японии от максималистской позиции не должен создать ей проблем в отношениях с Китаем и Южной Кореей, с которыми у нее также имеются споры по поводу островных территорий. Более того, проявив творческий подход для достижения компромисса с Москвой, Токио продемонстрирует дальновидность и гибкость, что существенно повысит его репутацию на международной арене.

Даже в отношении узколобого, но страстного аргумента о том, что национальная территория — не предмет для переговоров, мы уже показали, что это не так, причем в течение последнего десятилетия и в том числе на Дальнем Востоке, — и сделал это не кто иной, как Владимир Путин. Подобно договору о границе с Китаем, укрепившему безопасность России, предлагаемая договоренность с Японией будет способствовать экономическому развитию России, а значит, обеспечит защищенность самого уязвимого региона страны. Она не ослабит, а усилит Россию — если, конечно, станет элементом фундаментального преобразования отношений с Японией и будет сопровождаться мерами государства по улучшению инвестиционного климата в стране. Это полностью созвучно указу президента Путина об экономической политике от 7 мая 2012 г., где правительству поручено принять меры для увеличения на 100 пунктов рейтинга России в индексе Всемирного банка относительно благоприятных условий для бизнеса. Обновление отношений с Японией, гарантирующие инвестиции японского бизнеса в России не только в сырьевом секторе, весьма способствовало бы выполнению этой задачи. Японские инвестиции стали бы полезным дополнением к крупным китайским капиталовложениям, которые Россия также стремится привлечь в Сибирь и на Дальний Восток.

Контуры договоренности

Наши рекомендации содержат элементы, уже предлагавшиеся другими, но отличительной чертой данного плана является включение урегулирования территориального спора в общей контекст стратегического сдвига в двусторонних отношениях. Без взаимной готовности к их фундаментальному преобразованию решить проблему не удастся, и обе страны будут и дальше упускать возможности, столь необходимые им для улучшения своего экономического и стратегического положения.

Конкретно мы предлагаем следующие шаги:

- Россия незамедлительно и полностью отказывается от двух островов, которые она согласилась вернуть Японии в соответствии с Московской декларацией 1956 г. (те 7% территории южных Курил, о которых упоминалось выше). Причина аннулирования договоренности, озвученная советским правительством, уже неактуальна. «Холодная война» давно закончилась, американские военные базы в Японии не представляют прямой угрозы для России.

- Японское правительство приступает к поддержке экономической деятельности не только на Курильских островах, но и по всей России за счет прямых государственных инвестиций и создания соответствующих экономических стимулов для японского частного бизнеса.

- На четырех южных Курильских островах создается общая экономическая зона, управляемая совместным российско-японским органом, который установит там особый экономический и правовой режим.

- Эти шаги в экономической сфере должны быть дополнены политическим соглашением. С самого начала вся территория южных Курил должна быть демилитаризована. На Итуруп и Кунашир будет по-прежнему распространяться суверенитет Российской Федерации. Миграцию россиян на эти острова, которая скорее всего последует за появлением там новых экономических возможностей, ограничивать не следует. Японцы также должны иметь право селиться на всех четырех островах. По окончании пятидесятилетнего периода Итуруп и Кунашир перейдут под юрисдикцию и суверенитет Японии, но режим совместной экономической зоны на островах будет сохранен еще на пятьдесят лет, и постоянно проживающие там россияне должны иметь право остаться на их территории, получив двойное российско-японское гражданство. Таким образом, южные Курилы станут своего рода вторым Гонконгом: в конечном счете они должны быть возвращены Японии, но в течение первых пятидесяти лет над большей частью архипелага будет по-прежнему развеваться российский флаг. По окончании этого периода все острова юридически станут частью Японии, но еще на столько же лет там сохранятся особый экономический режим и массовое присутствие россиян.

- Существующие в России опасения, что Япония может отказаться от каких-то аспектов договоренности, будут сняты благодаря проживанию на островах многочисленной группы российских граждан. Их присутствие будет гарантией заинтересованности России в Южных Курилах.

Для подобного соглашения необходимо следующее:

- Твердая политическая воля и достаточная политическая поддержка преобразовательной стратегии как в России, так и в Японии. Успех будет зависеть от способности политического руководства обеих стран преодолеть мышление времен «холодной войны», убедить избирателей перевернуть эту страницу истории и добиться согласия общественности на подобные перемены.

- Следует убедить японский парламент и политические партии снизить градус националистической риторики. Если внутриполитический процесс в Японии обеспечит сначала снижение риторических требований, а затем и согласие на договоренность, оппозицию соглашению в России можно будет обуздать.

- Заявления глав государств и/или законодательных органов Германии и Финляндии, где подтверждалось бы, что формула урегулирования южнокурильского вопроса не имеет никакого отношения к статусу Калининградской области и части Карелии как территорий, юридически входящих в состав Российской Федерации. Отсутствие притязаний на другие территории, приобретенные Москвой в результате Второй мировой войны, укрепит позиции российского президента в борьбе с внутренней оппозицией договоренности с Японией.

- Позитивное отношение и поддержка со стороны Соединенных Штатов. В отличие от периода «холодной войны», когда Вашингтон выступал против любого серьезного сближения между Москвой и Токио, сегодня продолжение территориального спора между ними не отвечает каким-либо важным интересам США. Более того, улучшение отношений между Россией и Японией окажет стабилизирующее воздействие на Азиатско-Тихоокеанский регион, что благоприятным образом отразится на выполнении Соединенными Штатами их стратегических задач в этой части света.

Идея «северного Гонконга» обеспечивает институциональное решение проблем, связанных с непредсказуемостью инвестиционного климата. На островах будет создана совершенно новая экономическая система, предусматривающая институциональный арбитраж, способная задействовать латентный экономический потенциал России и источники капитала в Азии и имеющая весьма опосредованное отношение к «добывающей экономике», на которую опирается сегодняшнее российское государство. Заглядывая еще дальше в будущее, стоит отметить: поскольку Россия не столько отдает острова, сколько получает собственный Гонконг, в долгосрочной перспективе преимущества возникнут для всех тихоокеанских регионов страны. Владивосток превратится в российский Шанхай.

Участие азиатского капитала в развитии Сибири и Дальнего Востока позволит преодолеть нынешнюю ситуацию, когда у России имеется набор политических шагов, но нет единой стратегии для Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате ей пока не удается использовать потенциал глобализации. «Северный Гонконг» позволит Сибири и российскому Дальнему Востоку встретиться и с Азией, и с Америкой через Тихий океан, как это делают буквально все остальные страны региона. Традиционный форпост и нынешняя сырьевая база России в буквальном смысле станут локомотивом и образцом для создания новой открытой и недобывающей экономики.

Региональный контекст: шаг к созданию тихоокеанского сообщества безопасности

Фундаментальное преобразование российско-японских отношений в духе предложений, обрисованных в данном докладе, неизбежно окажет серьезнейшее влияние на всю ситуацию в Восточной Азии и северной части Тихоокеанского региона. Оно затронет Китай, Южную и Северную Корею, а также Соединенные Штаты Америки. На наш взгляд, это воздействие будет в целом позитивным. Прочный мир между двумя крупными державами, не раз воевавшими друг с другом в первой половине прошлого века, а во второй его половине схлестнувшимися в военно-политической и идеологической конфронтации, стал бы шагом к созданию в северной части Тихого океана сообщества безопасности, аналогичного тому, что расширяется сегодня в Североатлантическом регионе: ситуации, когда межгосударственные конфликты будут разрешаться без применения силы или угрозы ее применения. Япония и США достигли такого положения в отношениях друг с другом за первые два десятилетия после окончания Второй мировой войны. Сегодня аналогичный процесс завершается между Японией и Южной Кореей (обе эти страны являются союзниками США). Если такое же качество своим взаимоотношениям смогут придать Япония и Россия, даже без заключения официального альянса, это еще больше укрепит стабильность в северной части Тихого океана.

Мирное урегулирование давнего территориального спора между Японией и Россией окажет позитивное воздействие на ситуацию с другими спорными островными территориями в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Необходимо подчеркнуть, что российско-японское сближение не равносильно заключению союза, особенно направленного против КНР. Японию, вполне вероятно, волнует взлет Китая, и она будет рассматривать установление прочного мира с Россией как своего рода геополитическую гарантию. Россия, однако, не предпримет никаких шагов, чреватых подрывом добрососедских отношений с Китаем, которые имеют для нее особую важность. Объективно ситуация, когда Япония обретет больше уверенности, будет отвечать подлинным интересам Китая. То же можно сказать и о процессе интеграции России в состав Азиатско-Тихоокеанского региона, в результате чего она перестанет сосредотачивать внимание исключительно на отношениях с Пекином. Более того, китайские специалисты по стратегическому планированию могут прийти к выводу, что в рамках диалога с Токио Москва преследует те же цели, что и Пекин, когда он пытался улучшить собственные отношения с Японией: экономическое, техническое, научное сотрудничество, способствующее развитию собственной страны.

Мирное урегулирование давнего территориального спора между Японией и Россией окажет позитивное воздействие на ситуацию с другими спорными островными территориями в Японском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Токио сможет воспользоваться этим прецедентом для окончательного урегулирования вопроса об островах Токто/ Такесима с Сеулом и тем самым укрепить отношения с Южной Кореей, что еще больше усилит ее позиции. Конструктивный подход к отношениям с Россией и Южной Кореей будет полезен Токио и в вопросе об островах Сенкаку/Дяоюйдао: Пекину, если он не желает прослыть чересчур агрессивным и узколобым, придется проявить при решении этой проблемы такую же конструктивность.

Заключение

Затяжка с решением проблемы при наличии благоприятных условий может привести к тому, что в дальнейшем обстановка еще больше осложнится. Последний раз сближение между Россией и Японией казалось вероятным в середине 2000-х годов, когда обе страны возглавляли сильные и популярные лидеры — премьер Дзюнъитиро Коидзуми и президент Владимир Путин, стремившиеся усилить позиции своих государств на мировой арене и всерьез изучавшие варианты качественного улучшения двусторонних отношений. Тогда эта возможность не была реализована. Более того, в период президентства Дмитрия Медведева и недолгого пребывания Наото Кана на посту премьера в российско-японских отношениях возникла острая напряженность, связанная с территориальным вопросом.

В 2012 г. президентом России вновь стал Путин. По сравнению с прежними рекордными показателями уровень его поддержки в обществе несколько снизился, но он по-прежнему остается в России политической фигурой номер один, намного опережая остальных. Президент явно уделяет большое внимание развитию восточных регионов страны — Сибири и тихоокеанского побережья. Он, несомненно, осознает, какое значение имеет Япония для осуществления его «восточного проекта», элементами которого стали проведение саммита АТЭС во Владивостоке и создание специального министерства по делам российского Дальнего Востока в Хабаровске. Путин достаточно прагматичен, чтобы понимать важность договоренностей по принципу «мир в обмен на территории»: подобное соглашение он уже заключил с Китаем. Нет у него и неприятия к сделкам по принципу «мир в обмен на развитие»: президент уже предлагал Токио вновь ввести в действие Декларацию 1956 г. Именно отсутствие интереса с японской стороны и националистическая риторика японских политиков вынудили Кремль занять жесткую позицию, проявлением которой стали визиты Медведева и российских министров на спорные острова. Таким образом, рядом с «добрым следователем» Путиным стоит «злой следователь» Медведев, и эта игра продолжается. Москве, однако, необходима стратегия, а не только дипломатическая тактика и отдельные административные меры.

Японии, в свою очередь, не следует просто ждать, пока Россия протянет ей руку. Если Токио примет на вооружение политический курс, способный зримо укрепить его геополитическое положение без ослабления существующих связей с какими-либо странами, ему необходимо стратегическое мышление в отношении России и собственные смелые инициативы. Из всех российских лидеров на горизонте Путин благодаря его прочной репутации патриота — единственный, с кем можно вести диалог, и если соглашение будет достигнуто, он обеспечит его выполнение. Однако для такого диалога Японии необходимо расширить собственный подход. Речь идет не просто о возмещении за прошлые обиды. На кону не небольшие и в основным символические «северные территории», а сама Япония, ее будущее. Японские политики, которые смогут это осознать и проявить себя настоящими государственными мужами, заслужат репутацию подлинных лидеров.

Примечания

1 В данном докладе мы, как правило, используем российское название этой территории, общепринятое и в англоязычной литературе.

2 Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842—1925). — М., 1927. — C. 52. См. также: Зиланов В. К., Кошкин А. А., Латышев И. А. и др. Русские Курилы: история и современность: Сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы. — М., 1995.

3 .

4 Putnam R. D. Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games // Intern. organization. — 1988. — 42. — 3. — Р. 427—460.

5 Olson M. The logic of collective action: public goods and the theory of groups. — [S. l.]: Harvard Univ. Press, 1965.

6 Японское название Курильских островов.

7 Основы этого подхода были впервые изложены в публикации Московского Центра Карнеги: Trenin D., Mikheev V. Russia and Japan as a Resource for Mutual Development: A 21st Century Perspective on a 2-th Century Problem. — Moscow, 2005.

8 В 1990 г. воссоединенная Германия не попыталась пересмотреть договоренности, достигнутые в 1970-х, и никогда не предъявляла претензий на Калининград (бывшую столицу Восточной Пруссии Кенигсберг). В 2012 г. две страны даже отмечают «тысячу лет дружбы»: .

9 Соглашение с КНР предусматривает демаркацию российско-китайской границы на всей ее протяженности в 4335 км. Россия согласилась на то, чтобы граница проходила не по китайскому берегу Амура и Уссури, как это было установлено с 1929 г., а по середине их русла. В результате примерно половина территории островов на этих реках была передана Китаю. С Норвегией Россия урегулировала вопрос о морской границе между двумя странами в Баренцевом море, согласившись на раздел спорной зоны по принципу «50 на 50».

Ювал Вебер — докторант на кафедре государственного управления Техасского университета. 2012/13 академический год он проводит в Москве в качестве приглашенного исследователя Московского Центра Карнеги и внештатного преподавателя Российской экономической школы (исследовательская стипендия им. Дэвида Л. Борена, финансируемая в рамках Образовательной программы в сфере национальной безопасности).